bensbereiche wie etwa Familie, Freunde, soziales Engagement etc.

(vgl. Wiese, 2015).

49

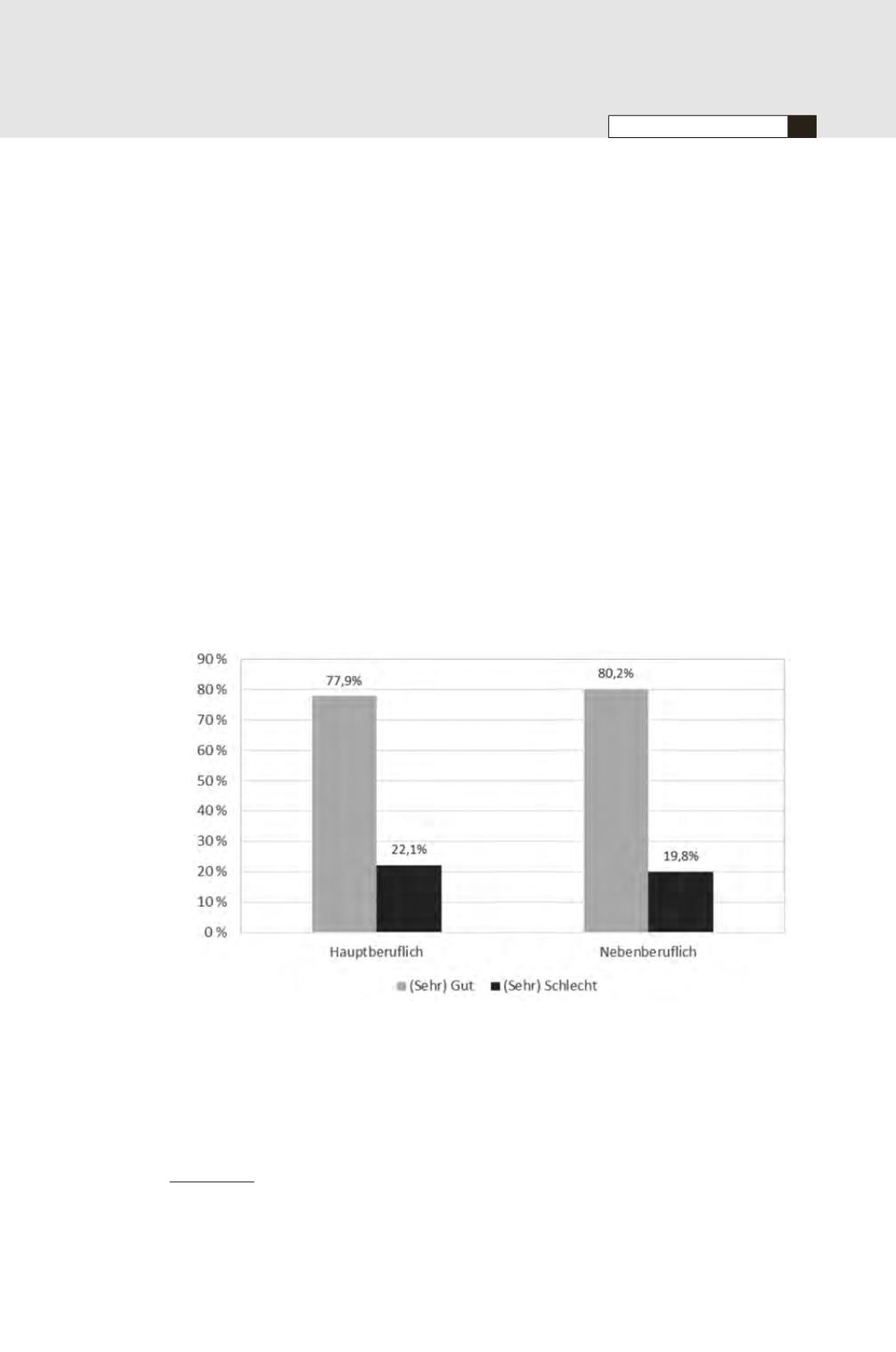

Wie bereits zuvor bei der Analyse der Zufriedenheit mit der Tätigkeit

als Trainer/in und ausgewählten Teilaspekten, wurde das subjektiv

empfundene Bewertungsverhältnis zwischen Arbeit und Freizeit

auch an dieser Stelle auf einer 4-stufigen Likert-Skala von „1 = sehr

gut“ bis „4 = sehr schlecht“ erhoben und stellte eine Pflichtfrage

dar. Die Auswertung differenziert nach Tätigkeitsumfang (vgl. Abbil-

dung 64) zeigt einerseits, dass mit einem Anteil von 77,9 % unter

den Hauptberuflichen bzw. 80,2 % unter den nebenberuflichen Trai-

nier/innen das Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit „(sehr) gut“

bewertet wird. Anderseits zeigt ein Rangsummentest nach Mann-

Whitney-U, dass keine statistisch signifikanten Unterschiede in Ab-

hängigkeit vom Tätigkeitsumfang bestehen (z =

-

0,409; p = 0,682;

n = 210).

Abbildung 64: Bewertung der Work-Life-Balance nach

Tätigkeitsumfang

(in %; n = 210)

Quelle: eigene Berechnungen und Darstellung

Die Auswertung der Bewertung der Work-Life-Balance getrennt

nach Geschlecht zeigt ein sehr ausgeglichenes Bild. Männer bewer-

teten ihre Work-Life-Balance mit 79,4 % geringfügig besser als

Frauen (78,8%); statistisch signifikant ist – auf Basis eines Mann-

19

Politische Bildung

8

49)

An dieser Stelle sei auf weiterführende Studien verwiesen, die sich mit der Work-Life-

Balance von Personen in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigen (

vgl.

Resch &

Bamberg,

2005) oder mit jener von Frauen und Männern in hochqualifizierten Berufen

(

vgl.

Hoff et al., 2005).